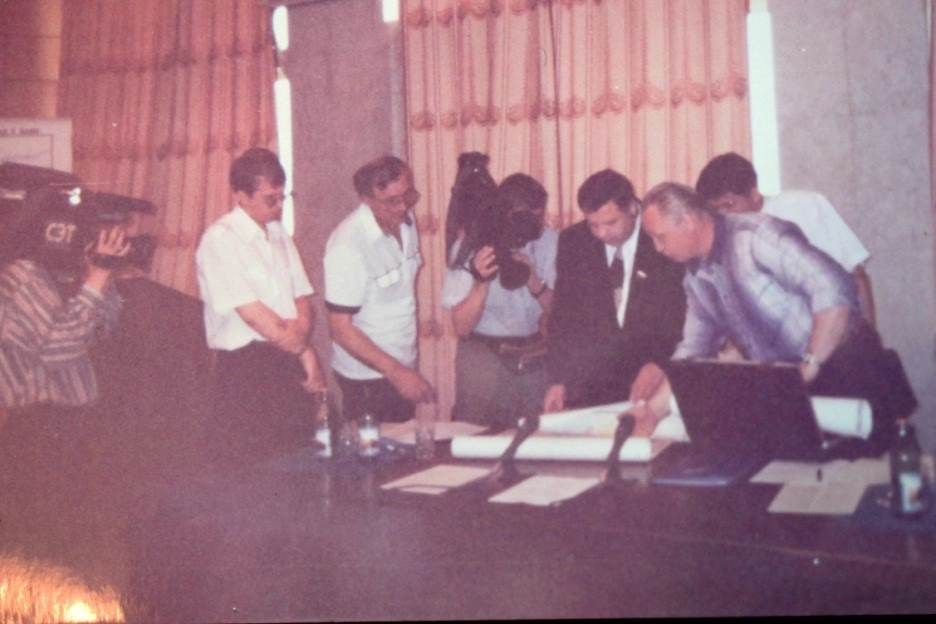

На фото Г,Г, Лёвкин (слева) и хабаровский краевед А.М, Жуков.

ЗАМЕЧАНИЯ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА Г.Г. ЛЁВКИНА К ТРАКТОВКЕ ИСТОРИИ КИТАЙСКИМИ ИСТОРИКАМИ

Мурашев А.М.

Ниже мы размещаем малоизвестную полемическую работу выдающегося дальневосточного военного топографа полковника Григория Григорьевича Лёвкина – (18.10.1941 – 17.10.2018), почётного доктора географии ДВ НАН (https://svgbdvr.ru/dalnevostochniki/v-khabarovske-skonchalsya-pochetnyi-chlen-voopiik-grigorii-grigorevich-levkin).

|

Статья публиковалась с сокращениями в газете «Хабаровский экспресс» 1-8.11.2006 г. |

На мой взгляд, а я был хорошо знаком с Григорием Григорьевичем, его личность просто не подлежит измерению. Это глыба, примеров которому редко найдётся в России. Конечно, уходит время энциклопедистов - интеллектуальных гигантов, бескорыстных и бескомпромиссных исследователей-общественников, воспитанных общественным строем СССР. Однако новая социально-политическая реальность неизбежно заполнит образующийся вакуум соответствующими времени специалистами.

Григорий Григорьевич один из немногих, кто работал с дневниками экспедиций В.К. Арсеньева и мог точно определить его маршруты. В 1998 году по рекомендации Лёвкина мной был предпринят поход на поиски месторасположения перевала Размытого в истоках р. Ашмар (Ясемаль), названного так Арсеньевым в 1909 году. Дневник этого похода под картушем « Заметки путешественника и краеведа» частями был опубликован в различных изданиях. (А. Мурашев. На поиски перевала «Размытый». По следам экспедиций 1909 года Арсеньева и Шера. - Личный архив статей, № 218.55.) На некоторых вершинах сопок сохранились следы работы первых топографических экспедиций, проводящих триангуляцию. Жерди триангуляционных знаков и «сигналов» для теодолитной съёмки, сколоченных гвоздями, местами совершенно истлели. Гвозди легко вынимаются. Пару гвоздей я сохранил на память. Впоследствии укрепил находки на срезах стволика бархата амурского, получились два памятных сувенира, один из которых подарил Григорию Григорьевичу. Это для него был самый лучший подарок, да и в месте расположения перевала Размытого в истоках Ашмара уже не осталось сомнений. Более того, была обнаружена звериная тропа через перевал, по которой проводники вели экспедицию Арсеньева.

Без участия Г.Г. Лёвкина было бы невозможно издание двухтомного сборника сочинений В.К. Арсеньева, идентифицировавшего арсеньевскую топонимику на топографических картах Приморья и Приамурья.

Являясь почётным членом географического общества и ХКО ВООПИиК, почётным членом клуба «Краевед» ДВГНБ, Григорий Григорьевич принимал активное участие в работе этих общественных организаций. Благодаря его организационной инициативе в Хабаровске на Амурском утёсе был установлен памятник графу Н.Н. Муравьёву-Амурскому, доставленный им из Ленинграда. (Григорий Лёвкин: «Корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» А.Г. Чернявский опубликовал небольшую заметку о ходе работы Оргкомитета по воссозданию памятника и отметил, что мною вскрыто воровство двухсот килограммов бронзы в Ленинграде, в результате Оргкомитет избежал утраты общественных денег... Выделенные Ишаевым деньги помогли нам заплатить заводу...» - За кулисами воссоздания памятника Н.Н. Муравьёву-Амурскому http://www.debri-dv.ru/article/12192/za_kulisami_vossozdaniya_pamyatnika_nn_muravyovu-amurskomu)

Подробнее: Григорий Лёвкин,

«Дальний Восток», №4, 2015

http://litjournaldv.ru/index.php/publications/133-2014-02-25-01-03-26/735-2015---4

Обладая прекрасной памятью и прирождённой способностью к языкам, он свободно ориентировался в языках, причём не только в европейских, но и в ближневосточных (персидский), восточных, а также в языках амурских народностей. Когда вопрос касался научной парадигмы или исторической истины, Г.Г. Лёвкин, как настоящий учёный, не принимал никаких компромиссов и не церемонился с авторитетами, если те проявляли недостаточное старание и осведомлённость. Вместе с тем он никогда не избегал публичных обсуждений и делился знаниями с авторами – краеведами, исследователями, - со всеми, кто в них нуждался. В людях он ценил простоту и исследовательскую заинтересованность в достижении истины.

Записки военного топографа.

(избранные главы: заметка об исторических измышлениях…)

Лёвкин Г.Г.

В английском языке существует хорошая поговорка «To call a spade a spade» («Лопату нужно называть лопатой»), именно поэтому я называю опус В. Попова, напечатанный в «Хабаровском экспрессе» (4-11 октября 2006 года), «историческими измышлениями».

Можно только поражаться примитивизму его мышления и отсутствию знаний по вопросам географии и истории Российского Дальнего Востока в XVII-XX веках. Вообще-то, скорее всего это вполне закономерно, так как по имеющимся сведениям он защитил кандидатскую диссертацию по истории ликвидации безработицы в период первой пятилетки СССР, то есть к вопросам межгосударственных отношений он не имел отношения и не изучал их на основе документов.

По мнению Попова, пришло «Время читать историю» (так называется его опус на целую газетную страницу), и он пытается вдолбить в головы читателей полнейший исторический бред. Пусть не покажутся читателю слишком резкими мои слова, я докажу это на основании исторических документов и научных терминов.

Мне придется делать ссылки на статью Попова и по пунктам разбирать несостоятельность его мыслей и слов. Итак, начнём. Попов пишет: «Пограничный вопрос между Россией и Китаем имеет большую сложную и не всегда красивую историю».

Для сведения Попова и прочей читающей публики сообщаю, что между «Россией и Китаем» никогда никаких пограничных вопросов не решалось, не решается, и не будет решаться, так как эти вопросы решаются не между территориально-географическими понятиями, а между государствами. Например, между Российской и Дайцинской империями, между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. И если Попов взялся учить кого-то «Истории», то ему следует знать об этом.

Далее. «Так под силовым давлением маньчжуров были подведены итоги первой вооруженной колонизации Амура русскими казаками и солдатами, отраженные в Нерчинском договоре, подписанном в 1689 г. послами России и Китая и ратифицированном императором Китая и русским царем Петром I».

Не знаю, где Попов видел ратификацию Нерчинского договора «императором Китая» и «царём Петром I». В то время на Руси было двоецарствие, документы подписывались «Божией милостью великими государями, царями и великими князьями Иоанном Алексеевичем и Петром Алексеевичем, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцами и многих государств и земель восточных и западных и северных отчичей и дедичей и наследников и государей и обладателей», как и сказано в преамбуле Нерчинского договора.

К сведению Попова, договор был подписан маньчжурскими и русскими послами, составлен на маньчжурском, русском и латинском языках. Так при чем здесь «Китай», то есть китайцы (ханьцы)? А при том, что маньчжуры в 1616 году создали империю Маньчжу Гурунь (хан Нурхаци принял титул императора), 5 мая 1636 года она была переименована в государство Цин (Чистое), как противопоставление существовавшему соседнему китайскому государству Мин (Светлое). Маньчжу Гурунь возникла вне пределов Китая (Чжунго), с 1625 года столицей маньчжурского государства был город Мукден. Ещё в 1618 году на совете князей Нурхаци высказал 7 причин ненависти к Китаю (Чжунго). В основе всех обид было то, что Чжунго (т.е. китайское государство Мин) «шло против истины и справедливости», нарушало установленные границы. Вскоре маньчжуры начали войну против китайцев. В 1636 году в Чифыне на съезде монгольских ханов маньчжурский глава государства хан Абахай был возведен на монгольский престол с титулом Богдо-хана, но в исторической литературе и публикациях авторов, слабо знающих историю Китая, появилось понятие «китайский богдыхан». В 1644 году маньчжуры вновь напали на китайское государство Мин, захватили его северную столицу Даду (Бэйцзин, ныне по-русски Пекин) и в 1682 году завершили покорение Китая, то есть то, что находилось в пределах Великой китайской стены и сами китайцы называли в древности Чжунго. Кроме Китая маньчжуры захватили Тибет и Восточный Туркестан, отторгли у Российского государства часть восточных территорий. В китайской историографии и переводной литературе, вплоть до научных словарей говорится, что «династия» Мин пала в 1644 году, хотя это была не династия, а китайское государство, и началась «династия» Цин. Династия определяется по правящему дому. Так в России в 1917 году была свергнута династия Романовых и образовано новое государство (с измененными границами) Советский Союз. Реально последние Минские императоры погибли в 1662 году, и до 1682 года против маньчжуров сражались бывший китайский генерал-предатель У Саньгуй, пропустивший через проход в Великой китайской стене маньчжурское войско с целью уничтожения мятежников, захвативших Бэйцзин, но в последующем сам пожелавший стать императором, и его сын У Шифань, унаследовавший трон после смерти У Саньгуя. Маньчжуры китайцев называли «нуцай», что значит «рабы».

К тому периоду борьбы за сохранение китайского государства Мин относится появление тайного общества Краснобородых ( Хунхухуй), членов которого называли Хунхуцзы (Красные бороды). Боевые отряды краснобородых нападали на маньчжурские войска и китайских предателей. Постепенно, по мере стабилизации обстановки в стране, эти отряды превратились в шайки разбойников, а слово «хунхуцзы» (по-русски – хунхуз) стало синонимом «бандит, разбойник, конокрад». Хотя в китайском языке уже существовали слова (фэйту) и (цзяндао), означающие бандит, появился ещё термин - хуфэй (бандит). Таким образом, китайцы подарили миру направление политического бандитизма. Вообще-то, современное применение упрощенного иероглифа «ху» вместо его полного старого написания (борода и усы) придает слову «Хунхухуй» двусмысленность, так как этот иероглиф (ху) означает также «северные дикари». Получается «Общество Красных Северных дикарей». Впрочем, в Дайцинской империи во второй половине ХIХ века тайпинов, создавших в южной части империи китайское государство 太平天国 Тайпин Тяньго (Небесное государство великого благоденствия {равенства или спокойствия }), называли наньфэй (южные бандиты).

С 1682 года маньчжуры обратили свой взор на север, где уже в течение сорока лет русский народ осваивал Приамурье. Маньчжурскому государству Цин на основании Нерчинского договора (27 августа 1689 г.) удалось отторгнуть у России огромнейшие пространства, но без точного определения прохождения линии государственной границы, так как делимитация и демаркация не производились, топографических или иных карт с нанесенной линией госграницы не было составлено. Местность, оставшаяся по Нерчинскому договору не разграниченной, была определена как лежащая к югу от р. Уда и к северу от Хинганского хребта. При этом в то время знали только о Большом Хинганском хребте, находящемся справа от реки Амур на территории Маньчжурии, называвшемся тогда Торгочинским, и только в середине XIX века маньчжурские и китайские историки стали говорить о Внешнем Хингане, подразумевая под ним Становой хребет на территории России, который в XVII веке назывался Яблоновым хребтом и простирался до современного мыса Дежнева на Чукотке.

Попов пишет: «Вторичное размежевание границ по Амуру началось ещё в 1854 г., когда Н.Н. Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, опираясь только на право силы, провел сплав войск по Амуру. Не спрашивая китайцев (выделено мною, - Г.Л.). По примеру англичан и французов, плававших под гром новейших пушек по внутренним рекам Китая».

В этой фразе кроется непонимание Поповым (впрочем, и не только им) исторической ситуации в тот период.

Во-первых, это не было началом «размежевания границ» (вдумайтесь в сочетание этих двух слов), а было началом возврата русского народа на некогда утраченные земли, как отмечает сам Попов, - «под силовым давлением маньчжуров».

Во-вторых, при чем здесь китайцы, у которых «не спрашивали» разрешения?

К сведению Попова и тех, кто немного интересуется историей соседних государств, в тот период соседом Российской империи была маньчжурская империя Дайциндиго, где правили только маньчжуры, а китайцы в 1851 году на юге создали государство 太平天国 Тайпин Тяньго со столицей в городе Юнъань (1851-1853 гг.) и затем в городе Наньцзин (Нанкин, 1853-1864 гг., переименован тайпинами в Тяньцзин – Небесная Столица). При этом китайское государство Тайпин Тяньго вело ожесточенную борьбу против маньчжурской империи, стремясь освободить от иностранного маньчжурского владычества земли в пределах Великой китайской стены, ранее входившие в китайскую империю Мин. Маньчжурам с помощью иностранных государств удалось разгромить китайское государство. Современные китайские историки считают, что Россия в тот период помогла маньчжурам сохранить власть над Китаем, и ставят это в вину русскому народу до сих пор. (Здесь следует сделать небольшое отступление: Китай в период с 1682 года по 1912 год в Дайцинской империи был ни чем иным, как Казахстан в составе Советского Союза, и хотя большую часть населения империи оставляли китайцы в императорском дворце запрещалось говорить по-китайски).

До 1872 года китайцам под страхом смерти запрещалось селиться и владеть землями к северу от Великой китайской стены, т.е. в пределах Маньчжурии. Император Дайциндиго Цзай Чунь (династия дома Айсинь Гūоро; девиз правления Тунчжи и посмертное храмовое имя Му-цзун И хуанди под которыми он проходит в истории) принял решение о частичном заселении Маньчжурии китайцами, когда понял, что сдерживать стремление китайцев заселять обширные пустующие пространства в Маньчжурии и возможность колонизации исконных маньчжурских земель русскими, он не в силах. Наряду с маньчжурским Восьмизнаменным управлением было введено специальное отдельное управление переселившимися китайцами. Но тела всех умерших китайцев увозили из Маньчжурии в Китай для захоронения на родине. Здесь следует сказать, что маньчжуры с момента завоевания Китая обязали китайцев носить косы, как знак подчиненности маньчжурам. Известный китайский революционер-националист Сунь Ятсен (официальное имя 中山 Чжун Шань), находясь в эмиграции, в знак неприятия маньчжурского владычества над территорией Китая срезал косу. И китайская революция 1911 года проходила под лозунгом свержения в стране маньчжурского владычества, а не «династии Цин».

В-третьих, если бы русские не провели сплавы и не начали заселять левый берег Амура до современного Хабаровска и оба берега далее вниз по течению реки до её устья, то по Амуру и Сунгари стали бы плавать английские и французские суда, как «по внутренним рекам Китая», тем самым земли, некогда принадлежавшие русскому народу, оказались бы у иностранных колонизаторов. Благодаря воинскому сплаву по Амуру 1854 года русским удалось одержать победу в Петропавловске (ныне город Петропавловск-Камчатский) над объединенными силами англичан и французов в период так называемой Крымской войны, тем самым спасти Камчатку от колонизации англо-французов.

В-четвертых, в период русских сплавов по Амуру ни со стороны русских, ни со стороны маньчжуров не было произведено ни единого выстрела.

Рассуждения Попова о ратификации Айгуньского (обращаю внимание Попова и других, что слово «Айгуньский» следует писать с мягким знаком; в противном случае искажается название населенного пункта) и Дополнительного Пекинского (1860 г.) договоров попросту наивны. Он пользуется такими определениями, как «маньчжурский император Китая Сянь Фын его не подписывал» (в этом выражении заключено взаимоотрицание понятий «маньчжуры» и «Китай», «Сянь Фын» – это девиз правления, а императора звали И Чжу, но автор этого не видит), «правящая маньчжурская династия» (словно, существует не правящая династия маньчжуров), «правящий слой Цинов» (но это как раз и есть маньчжуры). За красивостью словосочетаний В. Попов совершенно не понимает смысла им сказанного, но в памяти читателей могут остаться эти выражения.

В подглавке «Когда заложили Хабаровку» Попов пишет: «Тот же Н.Н. Муравьев, только что продиктовавший и подписавший Айгунский договор о границе по Амуру, а не о разграничении в междуречье Амура и Уссури, тут же закладывает станицу Хабаровку, уже на правом берегу Амура – у впадения в него Уссури. На не разграниченной территории!.. А чернила на Айгунском договоре ещё не высохли …(выделено мною, - Г.Л.)».

Где Попов нашёл «междуречье» Амура и Уссури? – совершенно непонятно тому, кто знает географию. Когда селение Хабаровка стало «станицей»? Почему Хабаровка около впадения Уссури в Амур?

Здесь я вынужден привести извлечение из Статьи 1 Айгуньского договора.

«Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет владением Российского государства, а правый берег, считая вниз по течению, до р. Усури, владением Дайцинского государства, от реки Усури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении Дайцинского и Российского государств, (выделено мною, - Г.Л.)».

Итак, земли по правому берегу Амура в тот момент находились в совместном владении двух государств – Дайцинской (но не Китая, как пишет Попов и ему подобные «историки») и Российской империй, то есть в кондоминиуме (общей собственности), если говорить на языке дипломатов. Поскольку земля находится во владении Российской империи, то Н.Н. Муравьев имел полное право основывать селение на правом берегу Амура!

О том, что станица Казакевичева была основана ещё до Хабаровки, Попов, судя по всему, просто не знает. Впрочем, как и не понимает, где находится место впадения Уссури в Амур.

Во время сплава 1858 года, уже после подписания Айгуньского договора, генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв 3 июня 1858 года, находясь в местечке Бури (современный центр города Хабаровска, а конкретно – мыс Муравьева-Амурского, или как его стали называть в советское время - Амурский утёс), писал М.С. Корсакову: «Мы шли ужасно долго от сильных противных ветров, которые, вероятно, задержали и прочие все сплавы, и пришли на устье Уссури только 31-го мая. Там я нашёл Казакевича (на Усть-Уссурийском посту военный губернатор Приморской области П.В.Казакевич ожидал Н.Н. Муравьева, прибыв на пароходе из Николаевска, – Г.Л.). Казаки, слава богу, здоровы, у них на посту всё хорошо; строят дом, магазин, огороды засажены, и время вообще не теряли. Устье Уссури совершенно в глуши, в 4-х верстах от главного русла Амура (приблизительная ширина в средней части Большого Уссурийского острова, отделяющего Амурскую протоку от основного русла Амура, – Г.Л.; см. Карту). Вследствие сего я ставлю 13-й батальон весь на Буре, т.е. на главном русле, чтоб он мог удобнее во всякое время спускаться и подыматься к устью Амура, а в протоки в мелководье пароходы ходить не могут. Около устья Уссури весьма немного места для поселения…».

Настоящее письмо было опубликовано в 1891 году действительным членом Императорского общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете, членом корреспондентом Императорского общества Любителей Древней Письменности Иваном Барсуковым в книге «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский» (стр. 515).

Из приведенного документа видно, что около устья Уссури маньчжурского поста не было, а находился русский военный пост, названный потом станицей Казакевичевой в честь губернатора Приморской области. Вблизи от этого поста находилось туземное селение Турмэ. В 1861 году Р.К.Маак писал, что на месте Турмэ уже находился военный госпиталь, постройками примыкающий к станице Казакевичевой.

Из письма Николая Николаевича Муравьёва видно, что «Устье Уссури совершенно в глуши, в 4-х верстах от главного русла Амура», а не около города Хабаровска. Ещё до этого координаты устья реки Уссури определялись астрономическим методом.

Литература.

- Лёвкин Г.Г.. Записки военного топографа. К вопросам территориального размежевания на Дальнем Востоке.

Г.Г. Лёвкин. Исторические измышления кандидата исторических наук Владимира Попова. – в сокращ.: «Время знать историю и карты». - «Хабаровский экспресс» 1-8.11.2006. ( К вопросам территориального размежевания на Дальнем Востоке.) https://web.archive.org/web/20131005162902/http://www.levking.ru/

Г.Г. Лёвкин знакомит губернатора края В.И. Ишаева – председателя Хабаровского (Приамурского) отделения РГО - с топографическими картами приграничной территории. (Совместное заседание Хабаровского (Приамурского) отделения РГО и ДВ НАН по вопросам демаркации границы с КНР. Фото А.М. Мурашева. 2005 г.

Выступление Г.Г. Лёвкина в ДВГНБ на юбилее В.К. Арсеньева. 2013 г.

Обрушенный от времени топографический знак. Северный Сихотэ-Алинь, вершина г. Купол. (фото 1998 г.)

«Гора топографа Лёвкина» на пути к перевалу Размытому. 1998 г.

Памятный сувенир с гвоздём из топографического (триангуляционного) знака – память о первых топографических экспедициях.